ライトの建物

今日は、思いついて、家族と愛知県の明治村博物館に行ってまいりました。

ここには、フランク・ロイド・ライトの設計による、旧帝国ホテルのエントランス部分があるので、以前から見たかったものです。

建物の至る所に、独特の意匠が施されていて、デザインするのも、施工するのも大変だったろうなと、ついつい建築屋の目線で見てしまいます。

ロビーの一角ですが、何に驚いたかというと、天井の低さですね。

うっかりスケールを忘れてしまって、iPhoneのアプリで計測すると2m15㎝くらいかなというところ。(今度ぜひスケールできちんと測りたい)

でも、天井を低くする手法を私も取り入れたりしますが、それが間違ってはいないなと、また確認ができました。気持ちが落ち着く空間になるんですね。

変化のあるスキップフロアになっていて、その階段のくぐり部分もかなり低いのですが、絶妙に頭が当たらないようにしてあります。

もちろん、高い空間もあって、そのメリハリが気持ちいいのです。

手摺の高さも低くて、今の建築基準法だと通らないですが、これがかっこいいですね。これが高かったら、バランスが崩れてしまいます。

逆光で暗い写真になっていますが、実際は心地よい明るさです。

自然光の入り具合がわかるかと思いますが、天井を走るように光が流れていますね。計算された設計だと思います。

実にバランスよく、シンメトリーに作られたこの建物は、足を運んで見に行っても価値のある建物だと思いました。

特殊なリビング階段

今日は、朝のうちに承認図のまとめ。その後、二の宮の現場で大工さんと打合せ。残りは見積作業と、夕方に家具工事打合せでした。

二の宮の現場は、階段下の家具工事を行うため、大工さんと再度こまかい打合せを行いました。

この階段も、かなり特殊なデザインになっています。これだけだと構造的に弱くなるので、下に作る家具で持たせる考えです。

いつも階段工事となると、やったことのない納まりをお願いするものですから、大工さんも大変だと思います。

でも階段って、家の中にあって、絵になる部分なんですよね。だから毎回頑張って手間をかけて、良いものに仕上げます。

楽をするなら、簡単な設計で済む部分なのにね。でも、リビング階段ですから、機能とデザインを兼ね備えたものを作りたくなります。

毎回、チャレンジです。

モデルハウスご案内

今日は、午前9時と午後1時半から、大東のモデルハウス見学のご案内。その他は。こまぎれ仕事と施工図と見積、発注作業でした。

午前の見学は、昨日FPの家の勉強会に講師に来てもらったFPコーポレーションの門田部長をご案内しました。

FPの家を、本当によく知り尽くした方なので、見てもらえて光栄でした。

午後の見学は、福井銀行さんの当社の新しい担当の方。前任の方から、絶対見ておいた方がいいとご紹介いただいたみたいで、今日はお二方で見学されていきました。

やはり見たことのない内装とプランだったようで、とても喜んで見ていただけました。FPの家の暖かさと、それをもってこういう間取りとデザインができる点を、ご理解いただきました。

モデルハウスと言うと、通常、万人受けするように作ろうと考えると思いますが、そうではなく、デザインとコーディネートを、いかに統一感を持って仕上げるか。それが、しっかりまとまっていれば、どなたも納得のいくものとなることを証明したかったですね。

ぶれないコンセプトで作り上げることが、とても大切だなと思います。

息子のガラスのチェス

お盆休みも今日で終わりですね。

お盆に帰省していた、次男も今日帰りました。また、ちょっと寂しくなりますね。

そこで、今日は、次男の最近の作品を載せさせていただきます。

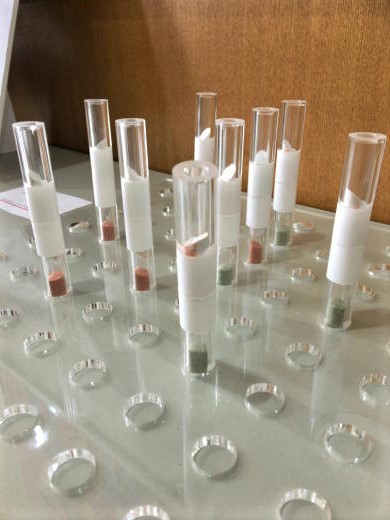

こちらは、垂直に立っていますが、「ガラスのチェス」なんです。

ミラーに写った姿が、チェスの駒になっています。

こちらが、穴に差し込む駒ですね。どちらから刺してもいいようになっています。

「アウトライン(輪郭)」を使ってなにかを表現する授業での課題だったそうですが、かなりのクォリティーで、びっくり致しました。

この課題、発表の前日までギリギリ粘って考えて、午後の発表に向けて、夜中に計画を立てて、午前中に切り出し加工、組み立てまですべてやって、発表に間に合わせたそうです。

素材も実はガラスではなく、ブルーなガラスに見えるアクリル板で、ミラーも鏡になるスプレーで仕上げてあるそうです。

駒のエッジもきれいに磨いてあり、手触り感もこだわって作ってあります。

自分の作り上げる作品に、本当に妥協せず心を込めて作っていて、息子ながらあっぱれと思うところでした。

飽きの来ないデザインを

今日は、午前中お客様宅訪問、解体現場確認、また、お客様宅訪問2件メンテナンス。

午後は、少しモデルハウスの撮影を行って、その後は設計作業とお客様来社打合せでした。

モデルハウスに、息子がカルテルの家具を買い足してくれていて、せっかくなので撮影してきました。(アウトレットが多いですが)

優れたデザインの物って、時代を経ても飽きないし、古くならないから不思議です。

住宅も、流行りのスタイルはあるのですが、ただ流行りを追いかけるのではなく、きちんと普遍的なデザインにまで落とし込んで差し上げたいですね。

いつまでたっても、飽きの来ないデザインを作っていきたいです。

ファサード/アプローチ

今日は、朝からあれこれ小口工事の段取りと発注作業。その後、溜まった経理の仕事を行いました。まだ終わらないのですが、早く始末して設計作業に没頭したいところです。

さて、今日から、先日お引き渡しをしたTD邸の写真を載せていけたらと思います。

外観は、本当にシンプルで飽きが来ないデザインになっています。

なにも考えてないかというというと、そうではなく、きっちり考えて窓の位置などを決めています。

ポーチも、角に柱を建てないように構造を考えて設計し、二方からのアプローチがし易くなっています。

奥にちょっとだけスペースがありますが、冬場のスコップなどを仮置きやすくすることと、宅配ボックスでも置けるようにと考えています。

このあたりの団地は、設計が古く、一軒に小さな車用の1台の駐車スペースしか設けていません。

今は、福井だと3台は必要とされていて、それこそ4台も求められるので、このお宅も4台は停められる駐車スペースを確保しました。

有意義に使っていただきたいと思います。

デザインについて

今日は、午前中お客様宅訪問とお客様来社打合せ。午後はオフをいただきまして、妻と義母を連れて敦賀まで行ってきました。

敦賀のプラザ萬象内の喫茶店の中で、福井高校のデザイン科の展示が行われていて、OBの次男も、展示を頼まれて作品を出したものですから、見に行ったものです。

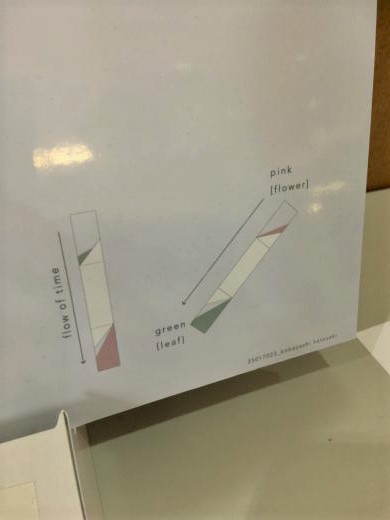

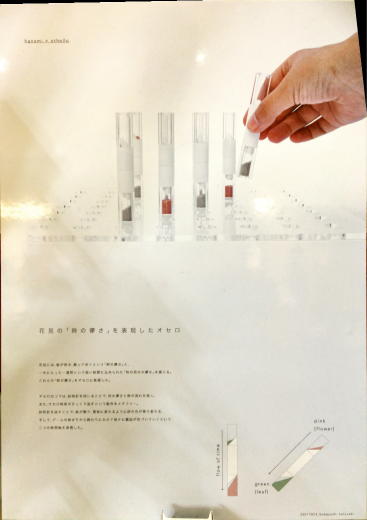

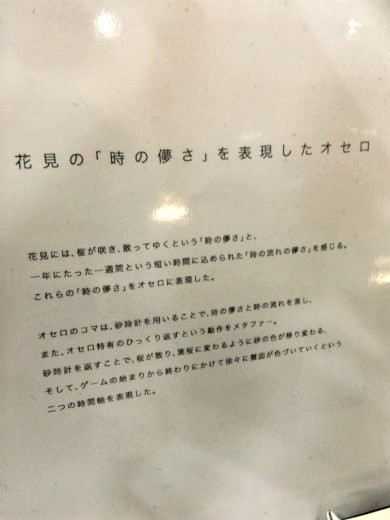

こちらが作品の”花見の「時の儚さ」を表現したオセロ”という作品です。

実は、こちら1回目に作ったほうで、もう1度作り直したほうは、武蔵野美術大学のオープンキャンパスで飾られたり、パンフレットに載った模様です。

面白い発想と、それを具体的な形で作り上げるところまで、かなり根気のいる内容です。

図面を書いて、素材を探して、丁寧な加工を施す。それをまた、納得いかなくてもう一度作り直したというところが、よくやったと褒めてやりたい部分です。

息子のデザインは、必ず「なぜそういうデザインなのか」という「意味」を持たせていますので、質問してもちゃんと答えが返ってきます。

デザインってそこが大事ですね。

家でもそうですし、世の中にあるモノのデザイン、それぞれに言えますが、チャラチャラした中身のないモノが多くて困ります。

学校の義務教育で、きちんとデザインを教えてほしいところです。

杮葺き

今日は、設計作業と発注作業。午後からお客様来社打合せでした。

今日は、久しぶりに雨でしたね。連日の暑さから少し落ち着きました。

北陸は、雨が多い地域だと思いますし、家の屋根もとても大事な部分ですね。

先日、金沢で見てきた「成巽閣」は、屋根が「杮葺き(こけらぶき)」でした。

山の部分も、谷の部分も、見事に美しく葺かれていました。曲線部分が実に奇麗に納まっています。

板は3ミリのサワラという木になるそうです。長さが30センチくらいある板を、細かく重ねてあるんですね。

これで、北陸の雨も雪も耐えているんだから、大したものです。

日本家屋ってすごい技術で作られているものだと、感心するものでした。

強いデザイン

今日は、設計作業と途中現場測量確認などでした。

設計も、いまさらながら考えることが多くて大変だなと実感しています。

書いたものが実際に形に残る事ですから、責任も重大です。

規格化して簡単に作ることだけを考えたら楽なことはわかっているのですが、毎回描きながら、もっと良い答えがあるんじゃないかと考えてしまいます。

なので、仕事に終わりが無いですね。時間のある限り考え続けます。

さて、筆休めに東京に行った時の写真です。

夜のギンザ・シックスです。閉店している時間でも、こんな明るく照明を点けています。銀座なら当然のことかな。

高級ブランドのイメージに合わせて、それぞれ違うファサードが違和感なく並んでいるのですが、上層階のシャープな庇のようなデザインが、全体を調和させているようです。

様々なデザインが、それぞれ主張していても、それをまとめる強いデザインの決め事があるから、チンドン屋にならないんですね。

ガラスの茶室・光庵

今日は、9時から店舗のシロアリ駆除工事と防水工事。その後あれこれ雑務。その後、シロアリ駆除工事現場確認。その後、お店の方に鍵を届けて花堂中の現場確認と作業。戻って見積その他作業でした。

さて、今日はガラスの茶室を見てきたので、ご紹介です。

こちら、吉岡徳人氏による作品です。吉岡さんと言えば、最近では東京オリンピックの聖火リレートーチのデザインをした方と言えばわかりますでしょうか。

新国立美術館の正面に展示されていますので、開園時間から自由に見ることができます。

フレームだけステンレスの鏡面仕上げのようですが、それ以外は屋根もガラスになっています。引き戸も入っているのですが、それらもガラスのみで出来ています。

京都の青龍殿という開けた山の上の舞台で公開されていた時期があって、そことはロケーションがまるで違いますので、そちらで見てみたかったですね。

こちらのベンチは「Water Block」という作品で、パリの美術館でも使用されています。

こちらのスツールもとてもきれいでした。

光庵は、光のプリズム効果も生まれると聞いていたので、ほんとはもっと近くで見れたら良かったのですが、さすがに無理でしたね。

夕焼けが差し込むとまた奇麗だろうなと思いました。